つくたま塾 2014年4月1日 19時10分~20時25分の記録

◎講師:渡部治氏(日本工業大学非常勤講師、ジョンソンタウン建築顧問、渡辺治建築都市設計事務所)

磯野氏 (磯野商会社長)

◎タイトル:「ジョンソタウンにおける家族住宅とコミュニティの発展的開」

◎ジョンソンタウンを考えるいくつかの視点

○ディペンダント・ハウスとは、

IndependentのInが取れただけという説明もあるが、「占領軍住宅」「扶養住宅」という訳もあるが、どれもしっくりとしない。(Abilities (できる)の反対語としてDisがつくとdisabilities:障害者という意味になる。なので、Inを取ることによって、「占領 」と翻訳したと思われるが、アメリカが日本に来た本来的な意味は、「独立させる」または、「解放」させるだった。と仮定すれば、震災の後の、「復興」という意味が託されていたとも考えられる。)

○現在の「ジョンソンタウン」は米軍が占領し、使っていたジョンソン基地外にできた米軍家族向けの賃貸住宅である。それは、朝鮮戦争時における兵力増加に対応して、米軍が基地外に、日本人が建設した建物を借り受けるように進めた。

・入間では、磯野家が戦前に所有していた土地の一部8000坪が日本軍の将校向け住宅団地になっていたのを、米軍家族向け住宅を地元の吉澤建設が建築し、賃貸にした。1カ月の家賃は31,000円であり、1年でほぼ元が取れた。早いと1週間程度で建設できるのでベニヤ御殿とも揶揄された。

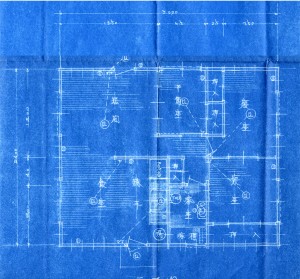

・ 建物の仕様は、GHQが示した通りにする。その根拠は、アメリカ政府による第2次世界大戦後の住宅建設基準が参考にされた。

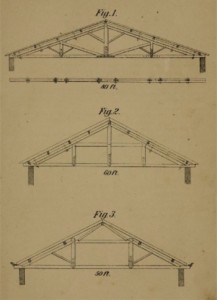

・ 更に、アメリカの開拓時代の住宅建築に遡ることができるだろう。1700年代のニューイングランドの開拓地にルーツがあるCape Cod House(イギリスから渡ってきた巡礼者が海辺の高台の雨雪風が強く吹き付ける土地に建てたもので、屋根の傾斜は雪が落ちやすい角度としてある。土地に生えていた樹木を板状に裂いてつくった、最少部材、最少労力の家)

・ 大恐慌時代1935-36に、ニューデール政策のもと、アメリカ政府が移民たちに大量の住宅供給をした。その時RA局(Resettlement Administration:再住居局)が設立され、その設計が行われた。ちなみに、ルイス・カーンもここで住宅設計をしていた。

・ Levittown : 世界大戦直後、アメリカ本土でも、戦争で家族が作れなかった若者のために大量の家族住宅が民間によって供給される。州から支援されるが、支援する条件として黒人を住まわせないことという条件が付されていた。Levittownでは、Cape Code House の様式が意識的に使われているが、合理的で安価な建物であったことがその理由であった。基本的に平屋で、天井裏の空間には、居住者が寝室をつくれるようにがらんどうにして供給された。(安価で土地付の住宅を供給することが最優先された)

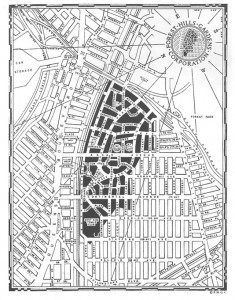

○田園都市 フォレストヒルズ・ガーデンズ NY州ラッセル・セージ(莫大な財産を相続した鉄道王の未亡人が財団をつくり、社会改革のための調査や実践をしている)

「未来をつくる子供たちへの投資、過去をつくった高齢者の福祉、今をつくっている若者たちのまち」

(ここに住んでいたクラレンス・ペリーは、ここで生じているコミュニティに着目し、「近隣住区理論」を唱えるにいたる。)

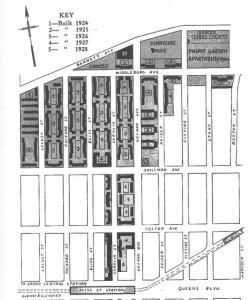

○ 都市型住宅 Sunnysaide Gardens

クラーレンスタインらがNYで供給した、都市型中層住宅。

住宅地や住宅の計画には、結束の強いコミュニティをつくるデザインが試行錯誤された。

集合住宅において、各階の平面計画に、持ち主が賃貸できる部屋を用意して、安定した持ち家になるようにした。コの字の集合住宅地計画をして、外から見えるようにして乱雑な利用をおさせるようにした。この配置がジョンソンタウンの平成ハウス棟の配置に用いられている。(この住宅地には、ヘミングウェイが住んでいた)

○住宅建設の工法について

・ペリーが幕末に持ち込んだ下見板の概観やクラーク教授とともにやってきたホイラ―が北大に持ち込んだバルーン構法(ツーバイフォーの原型)。その工法を北大で学んだ阿部美樹志は、戦災復興院総裁の立場で進駐軍ハウスを指導。

・ 小屋裏は4間のトラスで、地面で組み立てた後に屋根に載せ、根太と下地を貼ると、小屋組用の足場を使わないようにした。

◎ 現在のジョンソンタウンは

・家賃は15万円以上。周辺家賃の2倍。しかし、儲かっているわけではない。ゆったりとした緑の多い環境が形成出来ている。

・ 塀がなく、個別の庭はない。したがって、会話が生まれる。

・ 仕事、趣味、犬、たがいのお店などによってコミュニティが生まれる。

・お店利用の要望は強いが、住宅を大事にしたいので、車の通行する区域内道路沿いに制限をしている。

・ICTや口コミによる宣伝をしている。

・平成8年から現在の社長が引き継いだが、当時はスラム化だった。それを根気よく住民交渉をして現在の環境を形作った。

・当初から家賃は15万円だった。半年間は入居者がいなかったが、映像監督T氏が入居してから、芋づる的に入居者が出てきた。

・渡辺さんはその当時から住宅地の全体計画、平成ハウスの設計、街路計画などの環境改善や住宅改良に関わった。

・外部の空間は利用制限をしているが、建物内部はSelf-buildを薦めている。古材の提供や技術的な相談などに応じている。

・平成ハウスは、床暖房にしている。断面は従来の米軍住宅+H200とし、屋根裏に居住できるようにした。平成ハウスは窓枠の高さ50cmの縦滑り窓であるが、本来のアメリカ住宅を意識したなど。

・当初から、障害者の方向にバリアフリーとし、安全安心タウンを目指している。

・先代の時に、敷地内の一部を譲渡してしまったが、今後も買い戻しを進めていきたい。

周辺の土地ですでに買い足した部分もある。

現在は、障害者の方も住むようになった。

記録:若林

当日は、磯野社長が飛び入りで来ていただいた。大変、有意義な集まりになった。

渡辺先生のお話は、戦後の住宅及び住宅地に関する計画の常識を疑ってみることから始まった。今の住宅及び住宅地の計画に必要とされるのは、新しい福祉の視点だろうし、コミュニティのあり方だろう。その点、アメリカが大きな時代の変わり目に、住宅に家族の視点を強調してきたという指摘は大いに参考になる。(「家族」の定義は、「非核家族」)